「便利そうだけど、月額課金か…」

ブログ効率化のためにChatGPT Plusを導入したいと思いながらも、

”固定費が上がるのなんか嫌だなぁ〜〜”

サイドFIREを目指す節約志向の私にとって、新しい出費はハードルが高いです

だからこそ、まずはサブスクなどの固定費を見直してみることにしました

\ ブログを書いた人 /

ぬくいーす(20代会社員)

- サイドFIREを目指す会社員

- 無駄なサブスクに入っていた過去あり

- 現在はブログ作成に夢中

- ChatGPTへ課金しようと思ったきっかけ

- 月々の固定費が上がることへの抵抗感

- サブスクを見直してみた

- 「ブログ運営を加速させる投資」だと考え直した

- ChatGPTに実際に課金した手順

- 数か月後にレビュー予定!

本記事では、実際に私が見直したサブスクと、

その結果どうやって課金を決意できたかをお伝えします

※ちなみに見直す前は月2,000円無駄に払っていました

ChatGPTに課金しようと思ったきっかけ

初めて利用したきっかけは記事の校閲や構成を考える時間の節約です

そこで、チャットGPTを初めて利用しましたが

”ナーニコレ、めっちゃ便利やん!!”

と感動し積極的に利用しました

とはいえ、使いすぎると当然制限がきます

なぜか「制限に到達しました」という文字をみたくない自分は

ChatGPTに甘えるのに遠慮していました…

だがしかし!!

便利さと時間効率の向上は絶大!!

個人的には一種の「バグ」だと感じています

ブログで稼ぐための自己投資だ!!

と決意し、課金を検討しはじめました

月々の固定費が上がることへの抵抗感

しかし、課金に踏み切れなかった最大の理由は

”固定費があがるのはちょっと・・・”

どケチな性格による強力なブレーキです

月額20ドル、日本円にして約3,000円弱

生活に困る金額ではありませんが、

「毎月必ず支出が増える」ということに強い抵抗感がありました

これまでサイドFIREを目標に支出の最適化を日々模索しています

”本当に要るのかなぁ〜”

そんな自問自答を繰り返していました

サブスクを見直してみた

このモヤモヤを解消するため、現状のサブスクを見直してみることにしました

まずは表にして使用しているサブスクを「見える化」します

利用する時間があるのか?

個人的に本当に満足しているのか?

と自問自答していく中で本当に必要なものだけを残す作戦です

サブスクは家賃や光熱費を含むべきという意見もありますが、

今回は自己投資や娯楽要素が強いサービスのみを抽出しています

サブスク(サブスクリプション)とは、

一定期間ごとに定額料金を支払うことで、製品やサービスを利用できる仕組みのことです

動画配信サービス:Netflix、Amazonプライムビデオ、Hulu、YouTube Premium など

音楽配信サービス:Apple Music、Spotify など

電子書籍・雑誌:Kindle Unlimited、dマガジン、楽天マガジン など

以前契約していた動画配信に関するサブスクたち

| サブスク名 | 状態 | 理由 |

|---|---|---|

| Prime video | 解約 | 視聴時間が取れなくなったため |

| Netflix | 解約 | ブログ執筆を優先するため |

| YouTube Premium | 新規導入&継続 | 情報収集効率アップのため |

- Prime video

→忙しくなり見る時間が取れず解約 - Netflix

→ブログに集中するため思い切って解約 - YouTube Premium

→広告なしで情報収集ができるため、個人的に満足度が高く、継続を決定

現在、契約しているサブスク

| サブスク名 | 役割 | 月々のお値段 |

|---|---|---|

| YouTube Premium | 娯楽と情報収集 | 1,280円 |

| nash 8食分 (冷凍弁当の宅食サービス) | 健康維持のため | 5,144円 |

「ブログ運営を加速させる投資」だと考え直した

サブスクを整理した結果、

”無駄な出費をなくしたから別にいいかな〜”

「お金を使うこと」への心理的ハードルがかなり下がりました!!

ChatGPT Plusは、ブログ運営をより効率化し、アイデアを引き出すための

「時間を買うための投資」

として捉えるようにしました!

ブログに真摯に向き合う決意表明でもあります

ChatGPTへ実際に課金した手順

では、実際にChatGPTに課金した流れを簡単にご紹介します

支払いは非常にシンプルで、手続きも5分もかからず完了しました

ステップ①:Google検索から公式サイトへアクセス

まずは「ChatGPT」とGoogleで検索し、

OpenAI公式サイト(https://openai.com)にアクセス

アプリからより月額が安くなるため、今回はブラウザでの操作がおすすめです

ステップ②:アカウントにログインする

すでにアカウントをお持ちの方は、メールアドレスを入力してログイン

赤枠で囲った部分にアドレスを入力し、「続ける」をタップ

GoogleやMicrosoftアカウントでもログイン可能です。

ステップ③:「ChatGPT Plus」へのアップグレード画面へ

つぎに、画面左上の「ChatGPT ▼」をタップすると、プラン選択のメニューが表示されます

「ChatGPT Plus(アップグレード)」を選びます

スマホからでも操作はシンプル

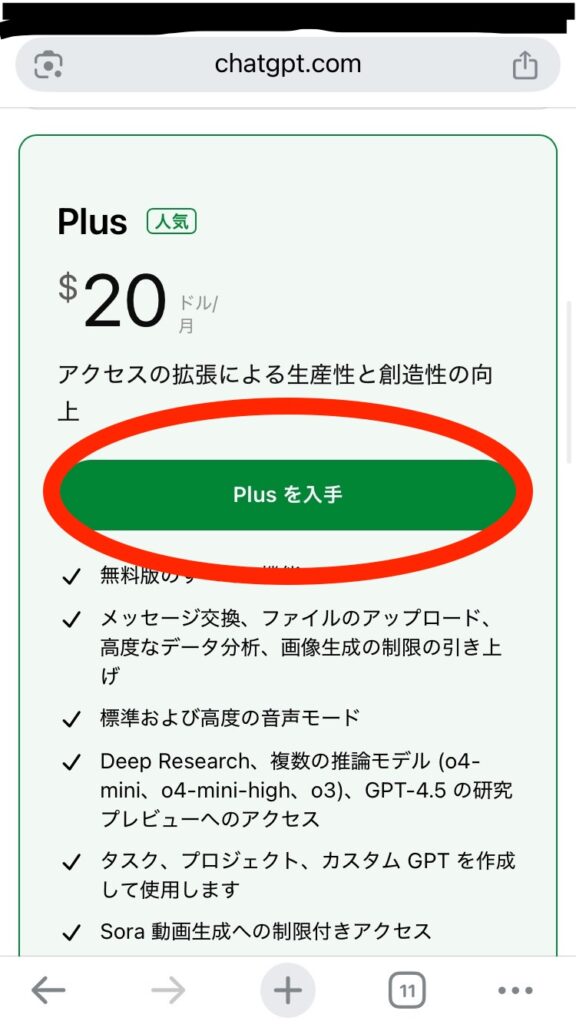

ステップ④:月額$20のプラン内容を確認する

「Plusを入手」という緑のボタンが表示

こちらをタップすると、月額$20(約3,000円)でのChatGPT Plusプランに進みます

※アプリ経由だと$24.99になるため、ブラウザ経由の方が約1,000円お得です

ステップ⑤:支払い情報を入力して申し込み完了!

最後に、クレジットカード情報や請求先住所を入力して「申し込む」をタップすれば完了

※この画面は参考用です。実際の情報入力時は、内容をよく確認して進めてください

ぬくいーす

ぬくいーすこれで、混雑時にもスムーズにアクセスでき、GPT-4ベースの高性能AIが使い放題になります!!

回数制限を気にせず遠慮なく利用できるのに感動しました

次からはブログ運営における、ChatGPTの利用例を紹介してまいります

ChatGPT 、使ってみたらこんなに便利でした!

課金してから3ヶ月以上経過していますが、ブログ運営には必須のパートナーとなっています

課金しなかったら記事を公開するペースが週2本が限界だと断言できます

サポートを依頼している項目は以下の通り

- ペルソナを一緒に考えてくれる

- 記事構成のたたき台の案だし

- 章の構成や文章表現の壁打ち相手

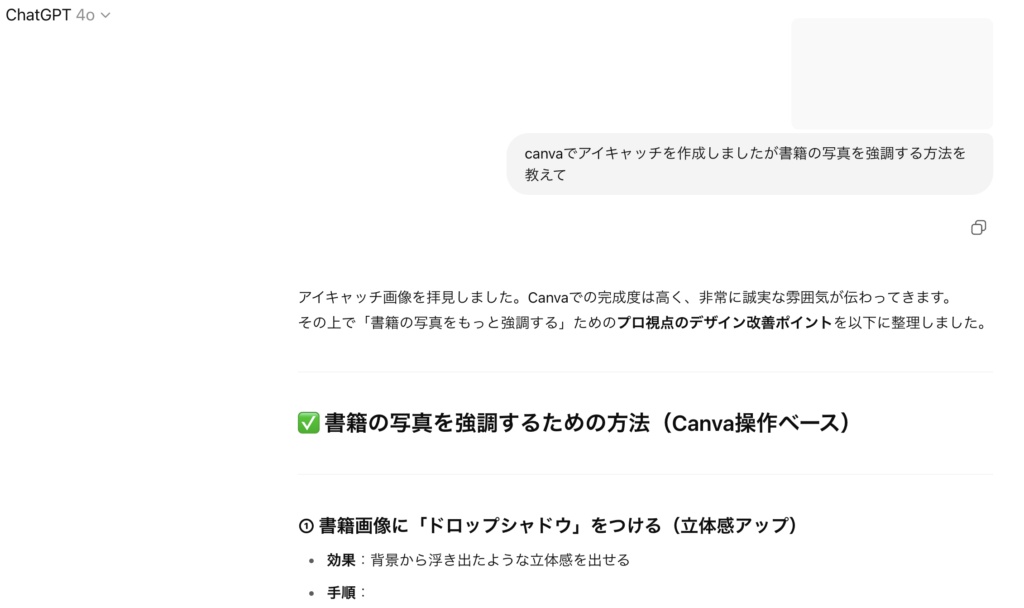

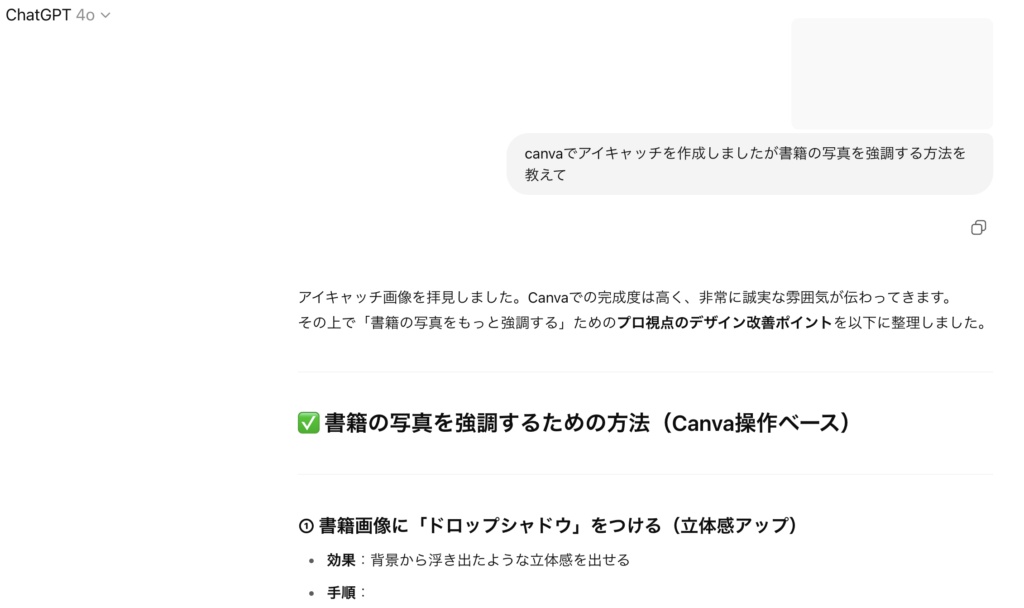

- Canvaでのアイキャッチ作成アドバイス

- 気軽に質問できる「相棒」になる

それぞれの役割や実際に使用している様子をPCのスクショで示してまいります

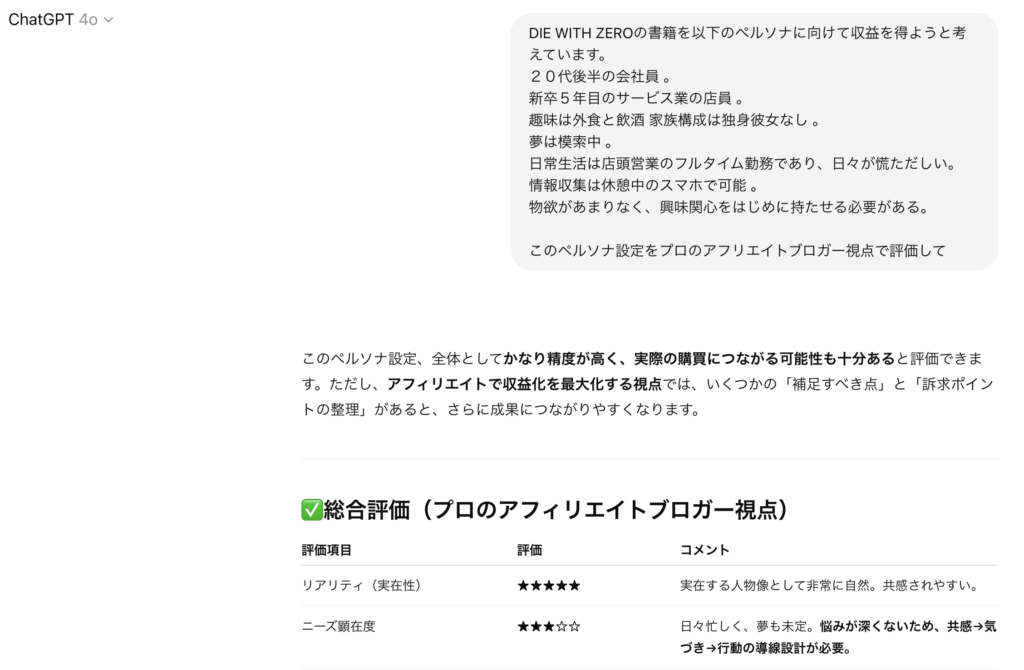

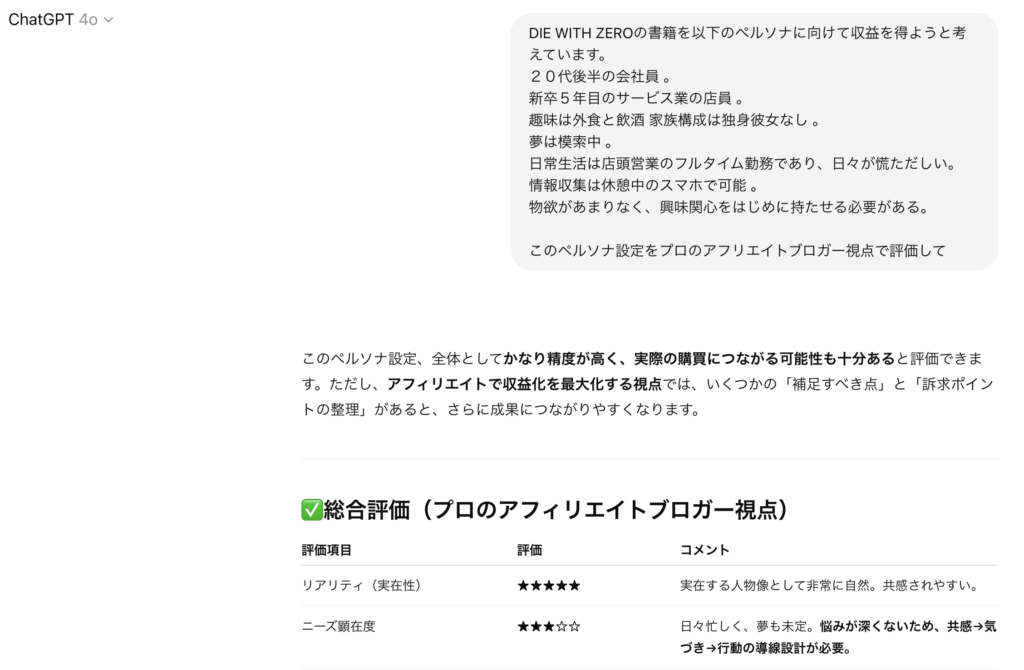

①悩みを抱えいる架空の読者像を一緒に考えてくれる

ペルソナとは、ある悩みを抱えて記事を検索する「架空の読者像」のことです

たとえば、知らない言葉が出てきたとき、みなさんもGoogleで検索しますよね?

そのときに検索してくる「ひとりの読者」を具体的に想像して記事を書くのが、ペルソナ設定です

ブログで収益を目指すなら、「読者の悩み」にしっかり寄り添い、解決できる記事を書くことが大切です

そのため、ペルソナの事前設定は欠かせない工程のひとつになります

- 年齢:20代後半

- 性別:男性

- 趣味:外食と飲酒

- 家族構成:独身、彼女なし

- 悩み:仕事に追われて自分の人生設計図が描けない

とはいえ、いざ「どんな読者に向けて書こう?」と考えても、

すぐに案を出すのは難しいと感じませんか?

上司からいきなり「なんか案出して」と言われたときのように、方向性がつかめず戸惑ってしまうこともあります。

そんなときに頼れるのが、ChatGPTです

思いもよらない視点からヒントをくれるため、1人では思いつかなかったような読者像や悩みに気づけることも多いです

視野が広がり、自然とバラエティ豊かなペルソナを想定できるようになります。

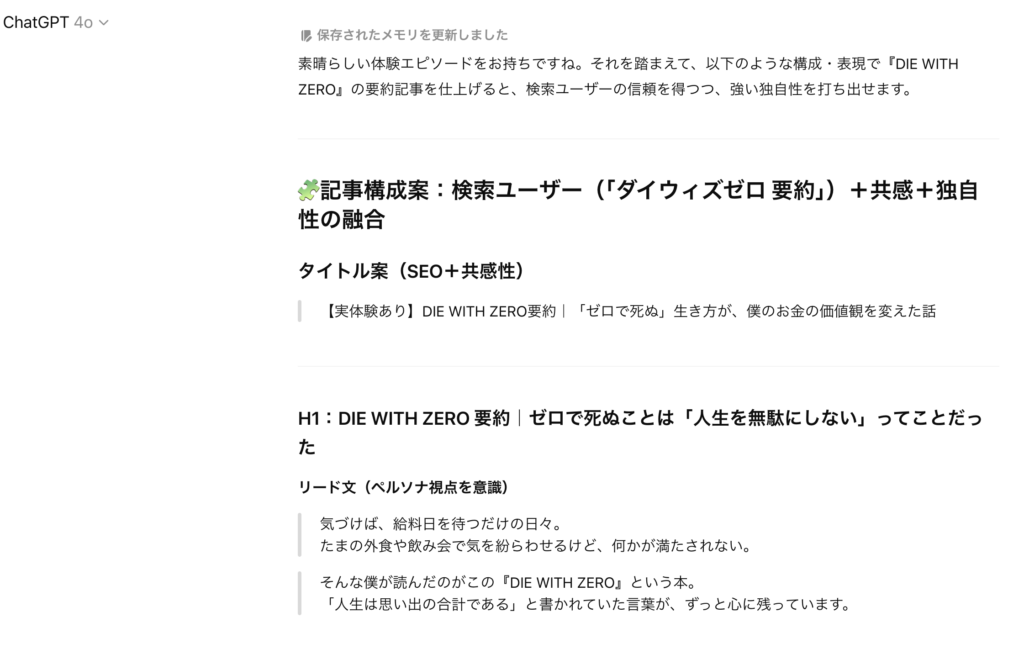

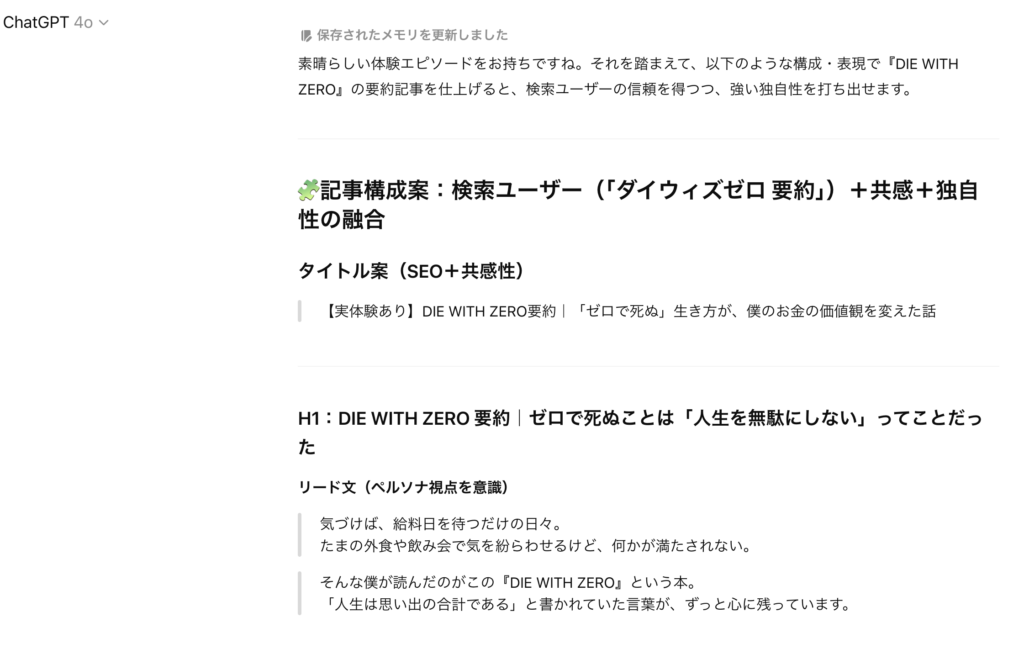

②記事構成のたたき台の案だし

大工さんは家を作るときは必ず図面(設計図)を書いてから家を建てるのがあたりまえですよね?

それと同じで、ブログも文章構成といった「設計図」を事前に決めることで、読者が読みやすい記事になります

- 私情を長々と話す

→「結局何が言いたいの?」と伝わらない - 結論から話す

→「この人はこれに困っているんだな」とすぐに伝わる

文章構成も日常会話と同じで、順序立てて伝えることがとても大切です

ある程度経験を積めば文章構成は浮かびやすくなりますが、初心者にはハードルが高いです

ChatGPTはハードルを乗り越えるサポートをしてくれます

書きたいテーマをざっくり伝えるだけで、見出し構成(第1章〇〇、第2章〇〇)のたたき台を提案してくれます

その案をもとに、自分が「これなら読みやすい!」と思えるようにアレンジすれば、構成の完成です

AIの意見をそのまま使わないことがポイントです

もっと良くしようと試行錯誤することで、自然と構成力が身についている実感があります

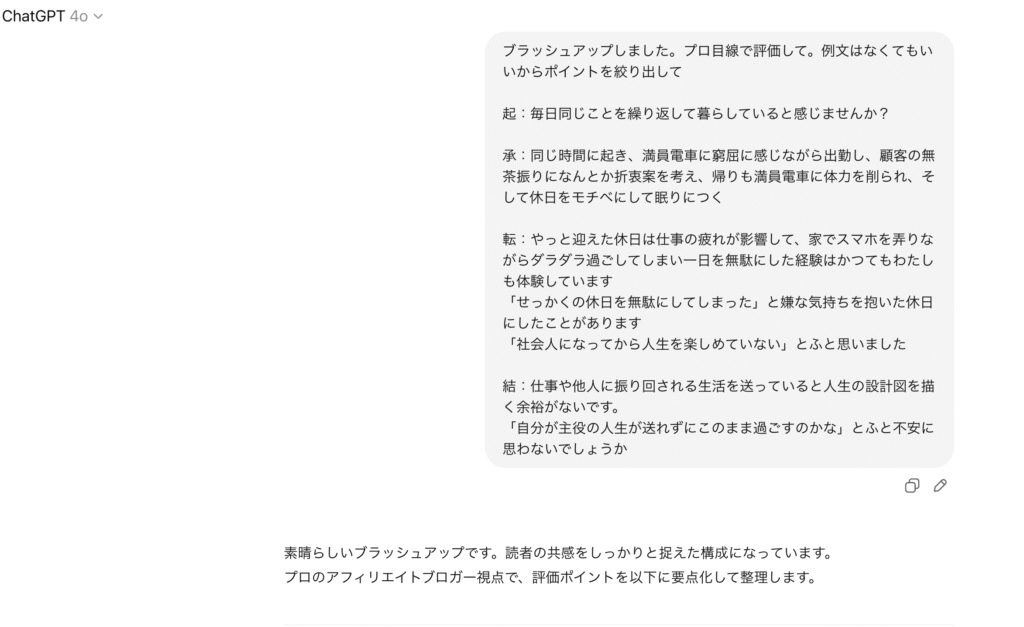

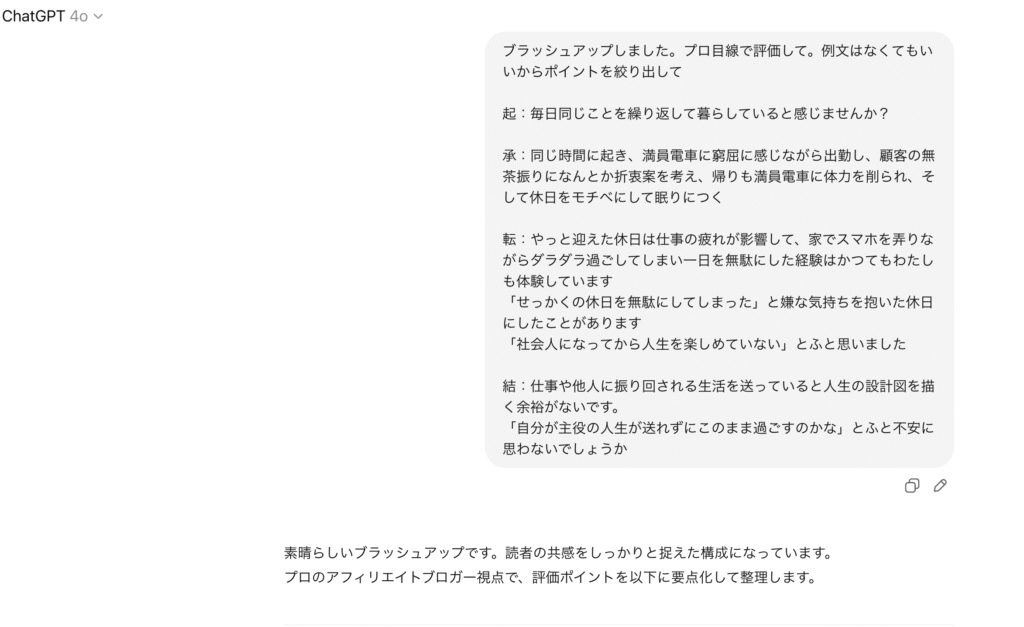

③章の構成や文章表現の壁打ち相手

文章の精度を上げるには自分ひとりだと限界を感じたことはありませんかね?

例えば友達に5000文字ある記事の誤字脱字のチェックを頼まれたら…

みなさんは戸惑いませんか?

残念ながら私は快く引き受けることはできません…

ChatGPTは文章を瞬時に読み込みまして、文章表現をチェックしてくれます

- 文章が少々回りくどいです

- 主語と述語が離れすぎています

- 「自分はは」に「は」が多いです

こうした指摘をもとに修正していくと、自然と文章の完成度が高まっていきます

しかも、会話形式で進められるので、堅苦しさはゼロです

AIに気軽に相談できる環境があるだけで、「文章を磨く」という作業へのハードルがぐっと下がりました

④Canvaでのアイキャッチ作成アドバイス

ブログを始めたときはCanvaでデザインの経験がまったくなかったです

学生時代は美術の授業が苦手で5段階評価の3を取るのが精一杯で、センスは自信なしです

そんな自分がアイキャッチ画像を作れるようになったのは、チャットGPTに以下の質問をしたからです

「ブログのアイキャッチ画像の生成を依頼するのときはどのような指示を出したら作りやすい?」

- 記事タイトル(要約でも可)

- キーワード/強調したい言葉(例:ポップ・シンプル・真面目 など)

- 雰囲気・テイスト(イラスト風)

- カラー指定(赤を基調にして)

- 画像に使いたいイラストやモチーフ(例:電球、ノートPC、笑顔の人物)

このテンプレをもとにChatGPTに相談することができます

「どんな構成にすれば伝わりやすいか」「どんな色が合うか」など、

Canvaでアイキャッチ画像作成のハードルがぐっと下がりました

ちなみに、みなさんがご覧になっているこのブログ『ぬくいーす自由への道』のカラーデザインも、ChatGPTに相談して決めています

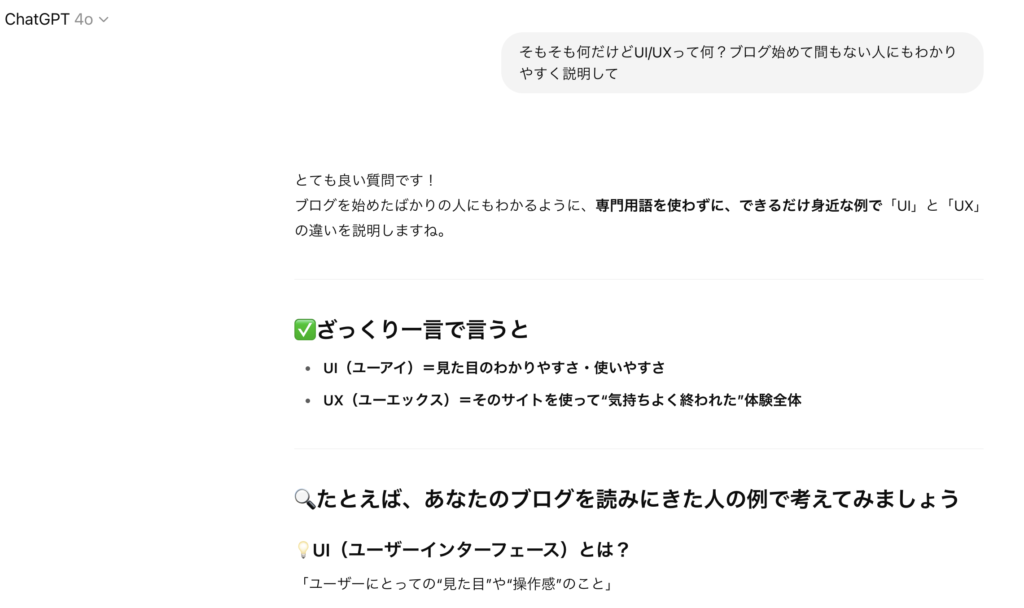

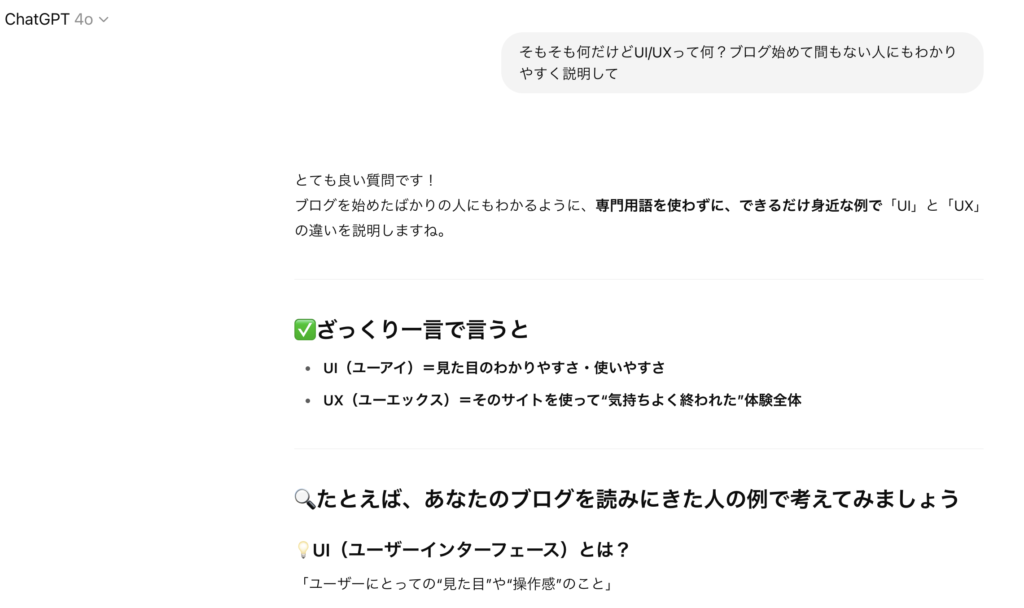

⑤気軽に質問できる「相棒」になる

みなさんは新入社員に「サマリー」という単語をわかりやすく説明できますか?

正直なところ、私は単語の意味をよく理解していませんでした

単語の意味はGoogle検索でアプローチできますが、言い回しが固い場合が多いという印象はありませんかね?

他人へ説明するために言い回しを自分で変換する必要があります

そんなときはチャットGPTに

「サマリーという単語を新入社員に向けてわかりやすく説明して」

と気軽に聞いてみました

- サマリーとは?

→「まとめ」や「要約」のこと - 「この資料のサマリーを教えて」

→「結論や大事なところだけを、短く教えて」という意味 - 一言で覚えるなら

→サマリー=大事なところだけを短く伝える「まとめ」

わかりやすく、新入社員へ説明できそうなイメージが湧きませんかね?

ブログを運営すると、「UX」「CTR」「コンバージョン」など聞き馴染みのない単語が次から次へと出てきます

有料版のChatGPTは回数制限が3時間で80回質問できるため、気軽に単語を聞けるのがメリットです

無料版だと制限を気にしてためらう時間が発生するため、結果的に遠回りしている可能性があります

初歩的な質問でもChatGPTはありのままの自分を受け入れてくれて、優しく説明してくれます

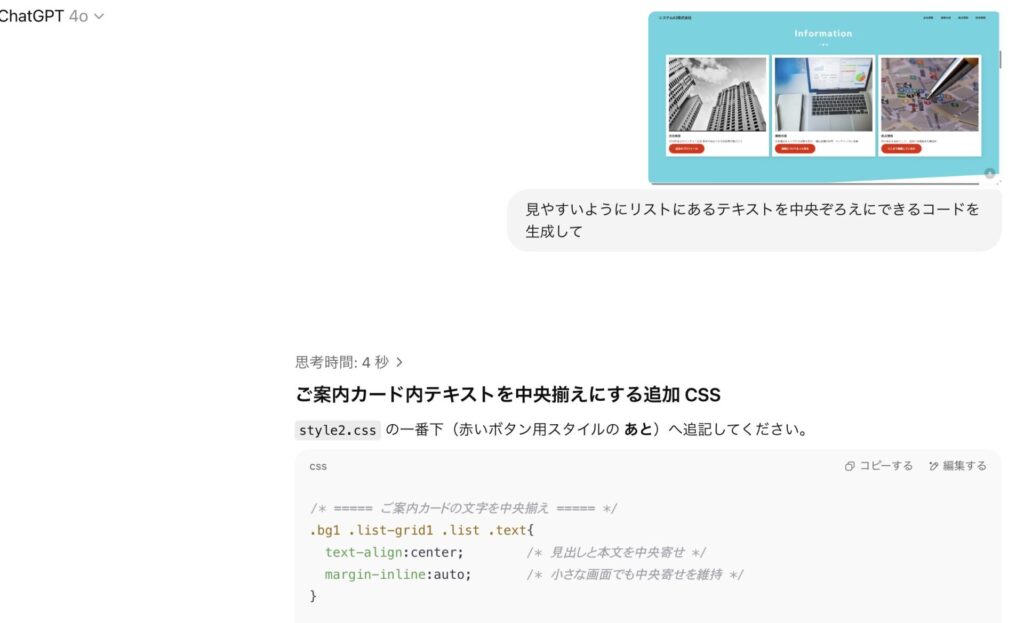

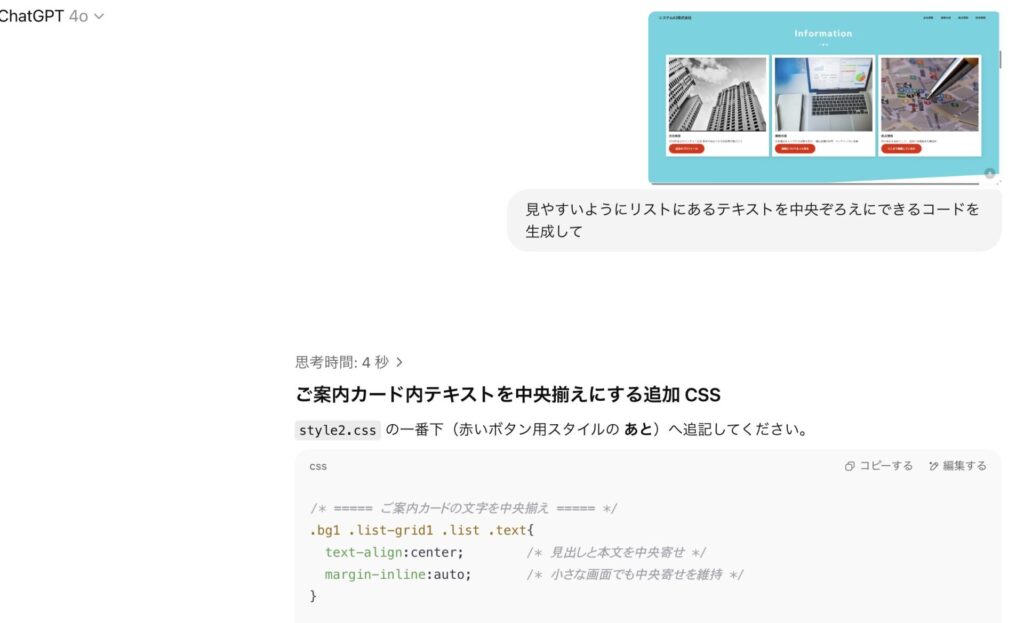

番外編:会社のHPを作るときに助けられました

「第2新卒や転職エージェントが魅力を感じるような会社ホームページを作って」

と会社から無茶振りを受けました

みなさんが見ている「ぬくいーす自由への道」とは違う方法での制作を依頼され、正直困りました

「テンプレートパーティー」という無料のWebサイトテンプレートとAIを使ったらできるんじゃないと先輩からアドバイスを受けます

会社の指示のため渋々作成することになりました

参考にしたいHPのスクショをチャットGPTに提示し、

「写真のようなデザインにするCSSコードを生成して」

と依頼すると、コードが生成されます

「github」と呼ばれるコードをお試しする場に貼り付けると、HPのデザインが完成しています

修正を依頼する際は

- ボタンを中央に配置して

- 文字をもっと大きくして

- YouTubeをHPへ組み込むときはどうしたらいいの?

と言った修正指示をだすと、爆速でコードを修正してくれます

”めちゃくちゃ助かった”

今回は期限があったため、チャットGPTに丸投げしましたが、依存するとスキルや知識が身についていない実感がありました

丸投げは時短になりますが、コードを読んで理解する習慣も大切です

AIを先生にして、一緒に学ぶスタンスが自分には合っています

最後に|自分なりのAIの付き合い方

ChatGPT Plusへ課金するまでのリアルな過程はいかがだったでしょうか?

AIとのやり取りに焦点を当てた記事もぜびチェックしてください

一部の人がAIに対して、

”怖い” ”仕事がなくなる” ”どうなっていくの”

とネガティブな声があると思います

自分の将来の生活に大きな影響があるため、不安を感じるのは当然です

かつての自分もニュースに影響を受けて漠然とした不安を抱えたことがあります

しかし、AIといっしょにブログ運営をしていくことで自然とこう思えるようになりました

「AIは友達、こわくないよ!!」

とさわやかなサッカー少年のような思考になりました

見知らぬ人と友達になるには相手のことを知る必要があるように、みなさんもAIといっしょに本業を乗り越えるのはいかがでしょうか?

以上

私の人生がみなさんのお役に立てば幸いです

ありがとうございました!!!

\ フォローはこちらから /

ぬくいーすをもっと知りたい人は

赤いボタンをタップ

コメント